Retour sur notre colloque en plein air

26 novembre 2021

Mission réussie pour les Dialogues pour le climat

7 décembre 2021

Retour sur notre colloque en plein air

26 novembre 2021

Mission réussie pour les Dialogues pour le climat

7 décembre 2021ENvironnement JEUnesse utilise le terme «éducation relative à l’environnement» (ÉRE) qui selon sa définition et son application favorise une vision de l’environnement plus inclusive que le développement durable.

La définition souvent qualifiée d’officielle du développement durable a été élaborée pour la première fois dans le Rapport Brundtland en 1987. Ce rapport était la synthèse de la première commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations Unies. Il définit le développement durable ainsi: «un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.»

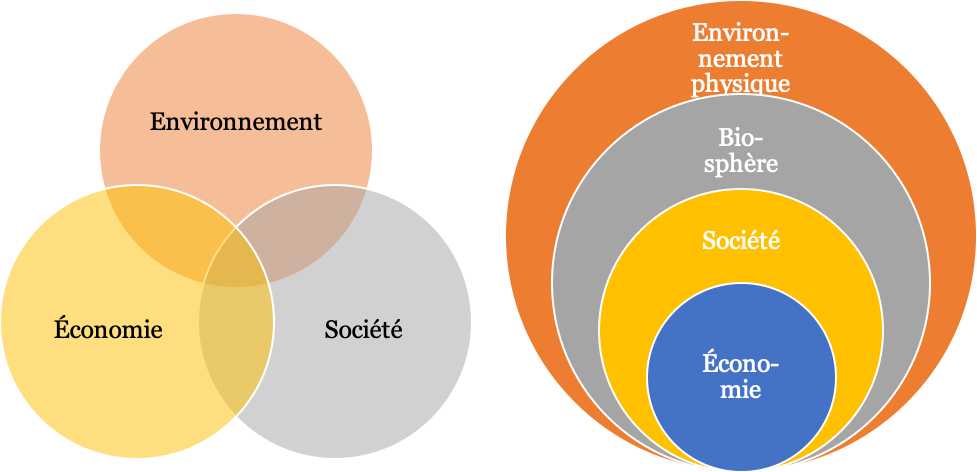

Contrairement au modèle de développement centré uniquement sur des objectifs économiques, le développement durable suppose la prise en compte des dimensions économique, environnementale et sociale. Le schéma conceptuel du développement durable le plus souvent utilisé est illustré par trois cercles distincts, mais interpénétrés: économie, société, environnement. Le développement durable serait atteint à la convergence de ces trois piliers.

Il est important toutefois de mentionner que l’utilisation du concept de développement durable est controversée de par sa représentation des piliers environnemental, social et économique sur un pied d’égalité. Le Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE) de l’Université du Québec à Montréal souligne que le développement durable induit une représentation spécifique de l’environnement (un environnement-ressource) au détriment d’autres représentations (par exemple l’environnement-nature ou l’environnement-territoire).

Pour Hugue Asselin, agent de recherche et coordonnateur du Centr’ERE, «le développement durable permet d’illustrer la représentation d’un environnement ‘ressource à gérer’. L’éducation au développement durable sert aussi d’exemple comme proposition éducative mobilisant notamment une approche behavioriste et visant principalement le changement de comportement, une proposition prescriptive qui peut être mobilisée à l’occasion.» Il tient toutefois à préciser que «cette proposition demeure très étroite pour envisager une éducation plus résolument émancipatrice.»

Par ailleurs, le développement durable suppose qu’il faut avant tout procéder à un «développement», que notre système économique considère comme un synonyme de «croissance économique». Or, nous sommes d’avis, comme de plus en plus de scientifiques et d’économistes, qu’il est impossible de miser sur une économie à croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Comme il est impossible d’avoir un développement infini qui ne compromette pas la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins, le terme développement durable est un oxymore. Le développement infini sur lequel est basé notre système économique actuel ne sera jamais durable.

Remettre le développement durable à sa place

Certains courants préfèrent utiliser une représentation de trois cercles concentriques:

«Le modèle des trois cercles concentriques se distingue du précédent puisque la dimension environnementale est davantage considérée et n’est pas placée sur le même pied d’égalité que les dimensions sociale et économique. La dimension économique est un sous-ensemble de la dimension sociale, qui à son tour est un sous-ensemble de la dimension environnementale. Selon ce postulat, le maintien d’un environnement sain est fondamental pour l’atteinte du développement durable puisque cela permettra le déploiement social et économique.» (Garand et De Marino Fernandes, 2011).

Si le concept de développement durable n’est pas mauvais en soi, sa place prédominante dans nos sociétés doit être remise en cause. En effet, «le développement durable se substitue de manière hégémonique à d’autres façons d’envisager la société, l’environnement et l’économie», expose le chercheur Hugue Asselin. Pourtant, il existe une bien plus grande diversité de visions du monde et de manière de réfléchir à notre avenir collectif.

Quid de l’écologisation?

Quelques notions et propositions sont avancées dans les milieux de l’éducation, dont l’écologisation. ENvironnement JEUnesse demeure critique par rapport à la notion d’écologisation suivant la définition UNESCO-UNEVOC, soit «le processus de quête de connaissances et de pratiques dans l’intention de mieux respecter l’environnement et d’inspirer les décisions dans le sens d’une plus grande responsabilité économique, pouvant favoriser la protection de l’environnement et la durabilité des ressources naturelles pour les générations actuelles et futures.» En effet, cette définition vient accorder un rôle prédominant au système économique.

Néanmoins, «cette notion possède une valeur heuristique certaine puisqu’elle évoque le processus de transformation que l’écologie en tant que champ de connaissances suggère sur une diversité de plans souvent insoupçonnés», comme l’explique Hugue Asselin. Pour illustrer la valeur de l’écologisation, il poursuit:

«Par exemple, sur le plan épistémologique, l’écologie invite les différentes disciplines académiques à revoir de manière critique la constitution de leur appareil de connaissance ainsi que leurs rapports avec les autres corps de savoirs constitués en disciplines de même qu’avec des savoirs non disciplinaires (traditionnels, autochtones, citoyens, etc.). L’écologie appelle donc à une interdisciplinarité, voire à une transdisciplinarité qui favorise l’émergence de nouvelles disciplines ou encore de champs de connaissance a-disciplinaires.

Dans le même sens, nous pouvons aussi penser l’écologisation de l’éthique, de la politique, de l’esthétique, de l’économique, etc. Ainsi, l’écologisation m’apparaît une notion porteuse qui faudra elle-même continuer à écologiser au risque qu’elle s’enferme sur elle-même et s’étouffe.»

Dans le prochain article de la série, nous présenterons l’ÉRE et verrons comment la mission d’ENvironnement JEUnesse se décline suivant les différentes composantes de l’ÉRE.

Éléments de définition

Approche pédagogique | Orientation qui guide l’organisation générale de la situation pédagogique. Par exemple, pédagogie de projet, de terrain, de résolution de problème, approche artistique, coopérative, expérientielle, etc. (Référence: Legendre, R., 2005. Article «Approche pédagogique». Dictionnaire actuel de l’éducation. p.118. 3e édition. Montréal: Guérin. Voir aussi: Sauvé, L., Villemagne, C. et Orellana, I. (2003). Éléments d’une pédagogie de l’éducation relative à l’environnement. Module 4. Programme d’études supérieures – Formation en éducation relative à l’environnement – Francophonie internationale. pp.37-38; 45-46; 51; 81; 107. Montréal: Les Publications ERE-UQAM, Université du Québec à Montréal – Collectif ERE-Francophonie.)

Développement durable | Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. (Référence: Rapport Brundtland, 1987.)

Écocitoyenneté | L’écocitoyenneté constitue la dimension politique du rapport qu’entretiennent les personnes et les sociétés à leur environnement. Elle concerne la prise en charge collective et démocratique des enjeux socio-écologiques car ces derniers sont d’intérêt public. Se déployant à toutes les échelles (de la sphère privée à la sphère planétaire globale en passant par exemple par l’école, le milieu de travail, le quartier, la biorégion, etc.), l’écocitoyenneté comporte des aspects personnel et collectif qui recoupent un certain écocivisme plus instrumental, mais ne s’y réduisent pas. Elle ouvre sur des espaces d’engagement éthique fondamental où les systèmes de valeurs se construisent collectivement en fonction des situations et de leurs contextes. L’écocitoyenneté vise ainsi une écologisation de la citoyenneté et plus largement de la démocratie pour un «vivre-ensemble» incluant au cœur de ses délibérations, les autres formes de vie et les milieux qui les soutiennent. (Référence: Sauvé, L., 2017.)

Écologisation | L’action de rendre conforme aux principes de l’écologie. Ainsi, l’écologisation permet de tirer les apprentissages de la discipline de l’écologie pour les intégrer à nos pratiques, notamment éducatives ou de gestion, et à nos visions du monde.

Écologisation selon UNESCO-UNEVOC | Le processus de quête de connaissances et de pratiques dans l’intention de mieux respecter l’environnement et d’inspirer les décisions dans le sens d’une plus grande responsabilité économique, pouvant favoriser la protection de l’environnement et la durabilité des ressources naturelles pour les générations actuelles et futures. (Référence: UNESCO-UNEVOC, 2017.)

Éducation relative à l’environnement | Dimension de l’éducation fondamentale qui concerne toute forme d’éducation qui a trait au rapport à l’environnement. Plus qu’une éducation au sujet de ou à propos de l’environnement, c’est aussi une éducation dans, par et pour l’environnement. À travers trois perspectives complémentaires, elle vise à contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement, à favoriser le développement intégral des personnes et des groupes sociaux, de même qu’à offrir des pistes pour l’amélioration de la pédagogie.

Société écocitoyenne | Les membres d’une société écocitoyenne comprennent collectivement les enjeux associés au vivre-ensemble entre les humains et les autres formes de vie (comme la crise climatique, la perte de la biodiversité, les inégalités sociales, etc.) au sein d’un environnement commun et s’appuient sur différentes sources de savoirs dont les connaissances traditionnelles et autochtones, les savoirs scientifiques et citoyens pour ce faire. Il s’agit d’une société capable de mettre en place les conditions matérielles, sociales et institutionnelles permettant aux citoyennes et aux citoyens de réfléchir de manière critique aux possibilités d’action et de co-construire l’agir collectif qui leur correspond le mieux dans une perspective transformatrice de justice sociale et environnementale.

Stratégie pédagogique | Une stratégie pédagogique met en œuvre une approche globale en proposant un plan d’organisation de la situation pédagogique. Par exemple, atelier de découverte, étude de cas, jeu de rôle, concours, exposition, etc. (Référence: Article «Stratégie pédagogique». Dictionnaire actuel de l’éducation. pp.1263-1267. 3e édition. Montréal: Guérin. Voir aussi: Sauvé, L., Villemagne, C. et Orellana, I., 2003.)

Remerciements

ENvironnement JEUnesse est partenaire associé du Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE) de l’Université du Québec à Montréal depuis 2016. Notre vision de l’éducation relative à l’environnement et ces explications sont ainsi grandement inspirées des travaux des chercheuses et chercheurs du Centr’ERE que nous tenons à remercier.